编者按

为深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,坚定理想信念,弘扬红色精神,接续砥砺奋斗,7月13日,江西财经大学“婺梦同行,源泽乡土”实践团前往婺源县江湾镇,与江湾才子展开一场古今对话,激励实践团成员传承红色基因,从中汲取智慧和力量,转化为当代青年“受教育、长才干、作贡献”的强大动力。

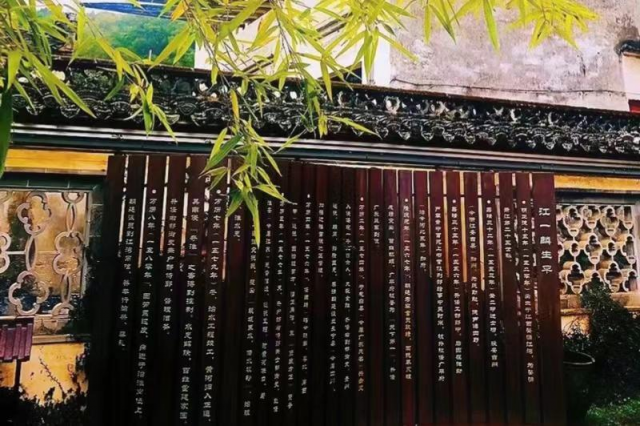

竹影曳清辉,史韵传千古

追寻历史的足迹,实践团来到婺源县廉政文化教育基地——明代清官江一麟纪念馆。庭院内,竹叶轻摇,小井映天,清幽的环境与江一麟清廉高洁的品格相得益彰。

怀揣赤诚之心,成员们瞻仰这位明代先贤的尊荣,领略治水佳话的润泽久远。

屋外与屋内,穿过青石与时间的缝隙,实践团仿若看到了江一麟先辈督办漕运期间,赈灾治淮的卓越身姿,提出“筑堤束水,借水攻砂”方案时的决绝声响,磨而不磷,涅而不缁,为江湾镇乃至江西省的治水疏浚添上了浓墨重彩的一笔。

实践团成员们站在时代的交汇路口,一览历史长河,以廉政为帆,扬清风正气,不惧远航。

陋室藏雅学,字纸映古韵

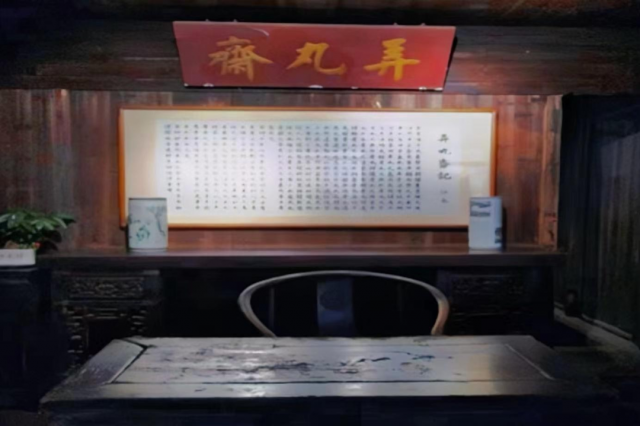

在婺源江湾的静谧一隅,实践团走进江永纪念馆。这座建筑看似朴素无华,却承载着清代学术巨擘江永的辉煌与深邃。

与周遭富丽堂皇的宗祠形成鲜明对比,江永纪念馆以其独有的“清贫”之美,诉说着“敬惜字纸”的崇高精神。

善庆延庥,静心凝思。尽管门户不宽、院落紧凑、装饰简朴,但每一处细节都透露出不凡的韵味。

江永,字慎斋,置身其馆内,实践团成员们被清欢与安然包围。书房“弄丸斋”之名,也是他探索经学的不懈执着与深邃智慧。

移步换景,渐深渐入。实践团了解到,江永虽生于寒儒之家,却凭借过人的才学与不懈的努力,成为皖派经学的奠基人。他“经世致用”的一生,成为后人追随的轨迹,影响经久不衰。

在纪念馆内,一件件展品、一幅幅画像,无声地讲述着江永的生平事迹与学术成就,让实践团成员们深切感受到这位学者“斯是陋室,惟吾德馨”的高尚情操。

江湾伟人志,宗祠育才情

“听风诉古,翰墨飘香”,实践团来到萧江宗祠才真正体验到这句话其中的意境。萧江宗祠,又名永思祠,始建于明朝万历六年,曾被誉为江南七十座著名宗祠中“最好的一座宗祠”,为婺源古代四大古建之首。

雕梁画栋,松声满耳,实践团感受着江氏历代脉络的交织,穿越百年的时光与江氏伟人共诉江湾文化底蕴。

2009年,江泽民同志回到萧江宗祠踏寻先辈足迹;15年后,江财学子与江湾才人再度“重逢”,感受那份跨越时空的共鸣与传承。

成员们轻步于古朴的青石板路上,耳畔仿佛回响着往昔的朗朗读书声与家族间温暖的交谈。阳光透过雕花窗棂,洒在斑驳的墙面上,光影交错间,古老的故事被一一唤醒。

财子与才人的“重逢”,不仅仅是一场物理空间上的相遇,更是心灵与文化的深度交融。

实践团成员们表示,作为新时代的青年,肩负着传承与发扬中华优秀传统文化的重任,而萧江宗祠正是新时代青年汲取力量、坚定信念的源泉之一。

他们将以此次探访为契机,在铭记历史中汲取伟人精神力量,在抚今追昔中坚定前行意志,携手江湾共创新篇章。

深化学思践悟,以真知引领实践之行。实践团庄重步入伟人故里,穿梭于历史的长廊深处,向伟人致以最深切的敬仰与尊崇。

新时代青年以青春之名,肩负使命,共同挥毫泼墨,绘制出一幅乡村文化振兴实践的宏伟蓝图,展现他们的责任与担当。在乡村振兴战略的强劲推动下,江湾的悠久历史记忆与深厚文化底蕴得以焕发新生,与江财人携手走向更加辉煌的未来!

文案/白雨晨 姚凝 李显锋 伍静雯 张汝钰

图片/孔宁文 李烨 管沁彤 梅艳红

值班编辑/谢冰悦

责任编辑/薛丽超 徐丽娟 安仲玉

审核/王昊 阳铃 熊孜贤